2025年8月,缙云山麓晨雾未散,林海苍茫。群山苍翠中,巡山护林员、民宿主理人、村民、游客开启了一天的活动。从“靠山吃山”到“养山富山”,北碚用青山长存、美景常驻、人山相谐的“两山”转化生动画卷,为“绿水青山就是金山银山”理论提出二十周年献上了一张高分答卷。

靠山吃山:生态治理“突围之战”

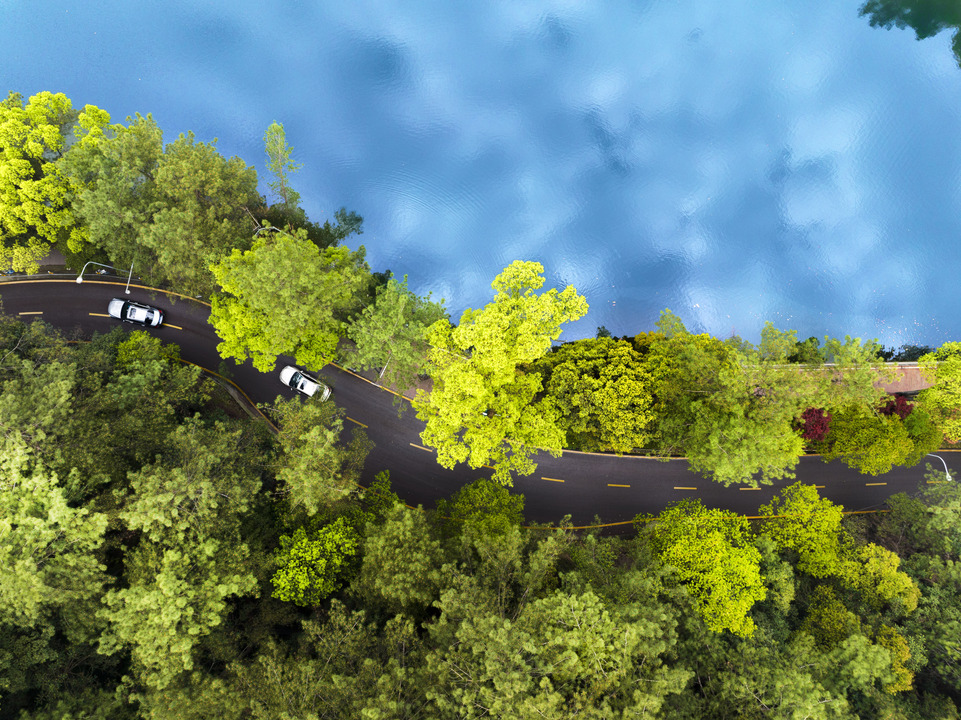

走进缙云山国家级自然保护区,以黛湖为核心,雨鸣涧、腾龙垭、马中咀等景点串珠成链,形成“春观花、夏纳凉、秋登山、冬赏雪”的全季旅游图景。保护区内珍稀濒危植物繁多,有“植物物种基因库”之称,是重庆中心城区的天然生态屏障。

靠山吃山。上世纪90年代,为追求经济发展,缙云山部分居民突破生态保护红线,在自家宅基地基础上随意搭建房屋,用来租售、开办农家乐、酒店,大量生活污水直排、垃圾随意丢弃。久而久之,保护区内人类活动频繁,部分林地被蚕食,生态破坏严重。

为破解这一难题,2018年,北碚区以“壮士断腕”的决心,全面启动缙云山生态环境综合整治“前半篇文章”,按照“应拆尽拆”原则,开展集中攻坚行动,累计拆除各类建筑物和构筑物62万平方米,全面清零269宗突出环境问题。此外,高标准推进生态修复,实施“山水林田湖草”系统修复工程,覆土复绿48.15万平方米,恢复绿地生态功能;栽植77.5万株(棵)。同时,创新实施保护区内本地居民“退地入城”和“异地迁建”两种安置模式,顺利推动缙云山完成搬迁206户527人,有效降低人类活动对生态环境保护的干扰。

作为整治亲历者,北碚区澄江镇缙云村党支部书记陈贞见证了村民从反对抵触,到理解支持,再到积极配合参与的全过程。“我到缙云村时正值生态综合整治的关键时期。当时最大矛盾就是大家对拆违的不理解,需要劝导自己叔伯辈拆违,压力很大。” 陈贞回忆,在那段时间里,她和许多基层生态环境保护工作者一起,挨家挨户耐心解释过渡安置、后续就业及产业扶持政策,确保搬迁居民“搬得出、稳得住、能致富”。

“新家环境宜人,山路还配备了路灯,孙子们每周末回来都舍不得离开。”作为生态搬迁的北泉村村民之一,周业平的家搬到了缙云山脚的安置点“缙云山居”,如今他在新成立的北泉村集体公司——重庆欣融莱农业发展公司担任义务护林员,定期上山巡查森林防火和防虫害工作,“从靠山到守山,感觉自己的生活有了新的价值。”

溪水潺潺映古树,好生态让缙云山重焕生机。“大家快看!缙云山有猴子了,还是一对!”市民赵忠秀和老伴带着小外孙去黛湖边游玩,意外邂逅了这对“新住客”。“我的老家在金刚碑,小时候上山捡柴,在缙云山上看见猴子并不稀奇。”赵忠秀回忆道。然而近年来,这些“动物原住民”渐渐不知所踪,直到黛湖重焕生机,它们又再次出现在人们的视野。

在“政府主导、社会参与、市场促进”的协同发力下,缙云山生态环境综合整治“前半篇文章”以系统性治理推动生态修复,为实现“两山”理论的价值转化奠定了坚实基础。

共享青山:见青山、见青年、见乡村

如果说生态环境改善是缙云山综合提升“前半篇文章”的重点,那么“带着村民把产业搞起来、荷包鼓起来”就是“后半篇文章”的“题眼”。如何实现生态价值的有效转换,既守护绿水青山,也收获金山银山?

将农家乐升级改造成民宿集群,就是其中的“小切口”。

2024年以来,北碚区通过“政府引导、村民自建、专业团队参与”的方式,对缙云山核心区及缓冲区以外的农家乐进行集中升级改造,探索出一条以村民为主体的生态价值转化之路。

“农家乐改造成民宿这事,是去年最正确的决定。”刘武一家,是缙云山乡村生态民宿营造项目首批签约改造的农户之一,“我们是第一个签字的,也是第一家开业的”。从签字、动工到开业,“缙闲居”民宿的改造成果给了不少村民信心——开业首日实现满客,当天收入近万元。

“改造遵从自愿原则,老百姓自投、自建、自营,政府出资请专业团队设计,打造‘一户一特色’的民宿业态,并协调金融支持,以此推动缙云山民宿产业提质扩量。”北碚区文旅委主任胡一珊介绍,未来将形成由政府主导的区域民宿品牌“缙云·山宿”集群,实现以村民为主体的生态价值转化之路。

走进改造后的连顺山庄,白墙青瓦、石径柴扉,去客厅化的灵活空间可以适应不同需求,还配有智能马桶、电梯等设施。“能想到的全实现了。”村民李华望着自家焕然一新的民宿感慨。生态整治前,农家乐虽然有三十几个房间,却始终面临低端化、同质化的经营困境,“农家乐做的是走量的生意,100多块钱包吃包住,从凌晨忙到天黑,即使满客,一天最多三千多元的收入。”李华说,现在劳动强度降低了一半,收入却翻番。如今,连顺山庄的经营重心逐渐转移到“00后”姑娘肖凤身上,她将茶文化融入民宿装潢中,从零开始运营新媒体账号。“缙云山的变化太大了,我和丈夫留在家乡打理连顺山庄,比城里打工更有奔头。”

“被乡村看见”的年轻人也为乡村带来无限可能。在缙云村,像肖凤这样的年轻面孔越来越多。刘武之子刘豪提出了“处处皆为打卡点”的“缙闲居”民宿改造理念,90后山隐民宿主理人任文巧在父母手中接下了推广运营民宿的任务……过去选择外出务工的“缙二代”主动回到家乡,为民宿发展注入了年轻活力和创新思维,也改变了乡村面貌。

“以前我们靠山吃山,现在大家共享青山,这是缙云山村民共同的心声。”缙云村党支部书记陈贞说,目前已有6家改造后的民宿开门营业。

“两山”理论代代相传,“两山”转化路径不断创新,缙云山,也将越来越有生命力。

养山富山:更显“颜值”,更有“价值”

天还没亮,通往缙云山的城南健身梯已经热闹起来,徒步登山看日出的市民沿着登山步道进入缙云山,穿行于苍翠的林海间。

“徒步经济带来了实实在在的红利。”歇马街道宣传委员江刘琳表示,有不少村民在统一搭建的规范摊点摆摊卖凉面凉粉等特色小吃,不仅满足徒步者补充体能的需求,也带来一笔收入。“人多的时候,凉粉能卖几百碗,一天收入近1000元。”村民石弘麻利地调着佐料,脸上满是笑容。

近年来,缙云山的生态价值逐步显现。这个暑假,张飞古道森林营地充斥着孩子们的欢声笑语,他们触碰着树皮的纹理,记录着发现的植物。得天独厚的生态资源让这里成为自然教育高地。对此,“渡娘”孙德红深有感触。她经营的“清欢渡”是缙云山“网红”民宿,在政府的引导下,孙德红一家拆除了原有违建,将50多个房间的农家乐,改造成只有13间客房的民宿。“我们根据顾客需求设计特色活动,比如景点导游、山间夜观、儿童科普等,丰富顾客体验。”有了“特色活动”加持,民宿基本一到周末就会满房,真正感受到了“生态红线”变“生态红利”。

如今,缙云山先后引进落地温泉度假、精品民宿、生态农业等文旅康养和田园综合产业项目,带活了缙云山甜茶、青梅、糖梨、竹林等产业。

与此同时,缙云山保护区内的动植物资源也愈发丰富,近年来先后发现缙云掌突蟾、缙云三窝蛛等新物种,森林生态系统更加稳定,生物多样性进一步丰富,生态群落更趋完善。

文旅产业迎来新的增长点,也给生态治理带来了挑战。

“每增加一个徒步者,我们肩上的责任就重一分。”江刘琳说,为应对森林防火压力,街道组织志愿者增强巡护,并运用141基层智治平台实现一键调度。此外,北碚区林业局在主要上山通道设置卡口,在山林里安装红外热感探测仪,精准捕捉林区的热点、烟点,强化重点区域的监控。

缙云山麓的北碚,森林覆盖率达53.16%,是国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。

站在“两山”理论提出二十周年的新起点上,北碚区编制了《北碚文化旅游高质量发展三年行动计划》,提出打造“醉美缙云山”“温泉之城”“百馆之城”“民宿之城”等名片,释放了24个项目、超120亿元的文旅合作机会,让生态优势源源不断转化为发展优势,在拓宽“两山”转化的道路上奋勇前行,让绿水青山更显“颜值”,金山银山更有“价值”。

记者 李嘉会