今年是《四世同堂》问世八十一周年,这是抗战时期在北碚诞生的著名文学作品之一。

在当时,北碚作为战时首都的迁建区,众多文艺大家云集,他们将手中的笔当作枪炮与刺刀,将中国人民誓死不屈的决心和勇气传递给全世界。

△四世同堂纪念馆旧貌

老舍与抗敌文协

1938年3月27日,中华全国文艺界抗敌协会(后文简称为“抗敌文协”)在武汉成立。抗敌文协是抗战时期为广泛团结抗日力量而建立的全国性文艺团体,在中国共产党的直接领导下,进行抗日文艺工作。

抗敌文协设理事会和常务理事会,常务理事会下设总务、组织、研究和出版四个部门,老舍任总务部主任。

武汉失守前夕,抗敌文协迁到重庆,将北碚分会办事处设在北碚蔡锷路24号,这里原是中国现代作家、学者、翻译家、语言学家林语堂的住所,现为四世同堂纪念馆。1940年,林语堂赴美,将该住所赠予抗敌文协。

老舍到重庆后,继续在抗敌文协任职,他曾多次前往北碚处理事务、演讲、会友。直到1943年,突如其来的盲肠炎让老舍入了院,这一次,老舍在北碚一待就是三年半,抗敌文协办事处就成了他临时的家。由于该处鼠患频发,老舍将其命名为“多鼠斋”。

△老舍先生在北碚留影

老舍在“多鼠斋”居住期间,生活条件很差,但他依旧笔耕不辍,创作了小说、话剧、回忆录,以及散文、杂文、诗歌等数百篇作品,多达上百万字,《四世同堂》的第一部《惶惑》和第二部《偷生》均在“多鼠斋”完成。

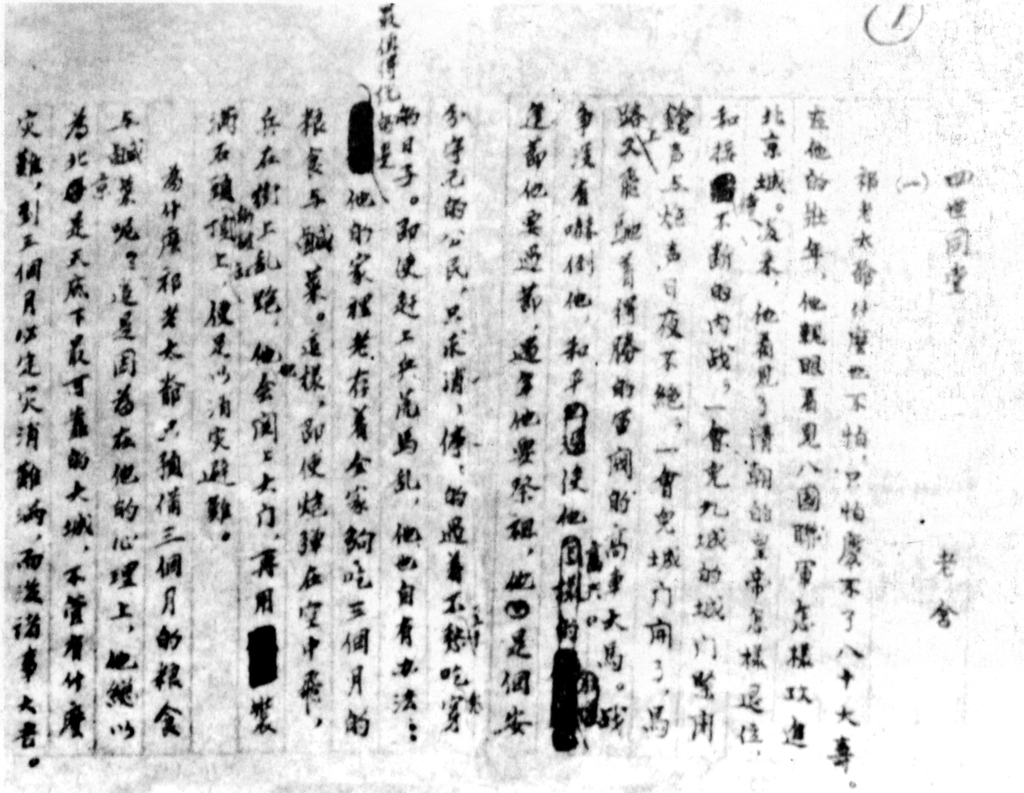

△《四世同堂》手稿

除了写作,老舍对抗敌文协的工作也倾注了大量心血,他通过团结通俗文艺作家,创作通俗文艺作品宣传抗战,正如他在通俗文艺讲习班所讲:“在战争中,大炮有用,刺刀也有用,同样的,在抗战中,写小说戏剧有用,写鼓词小曲也有用。我的笔须是炮,也须是刺刀。我不管什么是大手笔,什么是小手笔,只要是有实际的功用与效果的,我就肯去学,去试作。我不应以写了鼓词小曲而觉得有失身份。”

左翼文人活跃的舞台

抗战时期,作为陪都迁建区的北碚,吸引了一大批文化领域内的高级知识人士,他们通过创作、演讲以及话剧演出等,激起民众对侵略者的愤恨,鼓舞抗战的斗志。

在北碚活动的最大的左翼作家团体,当属以抗敌文协研究部副主任胡风为首的“七月派”作家群,主要成员有艾青、田间、邹荻帆、绿原、冀仿、路翎、丘东平等,其中邹荻帆、绿原、冀仿都是复旦大学的学生,因当时胡风在复旦大学任教,他们是胡风精心培养的结果。

胡风在复旦大学任教时,租住在校外租两间破旧的棚房里,他在这种艰苦的环境里废寝忘食,继续主办《七月》杂志,并很快编成了复刊号。

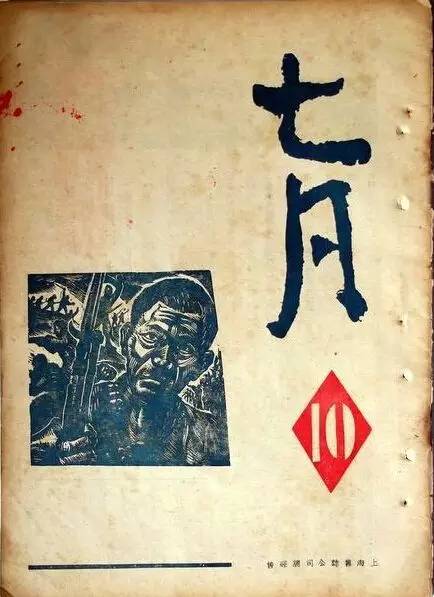

△《七月》杂志

在重庆复刊的《七月》,保持了它一贯的特色,一面公开发表陕甘宁边区作家的来稿,一面刊登国统区进步作家的力作。白危的《毛泽东片段》,介绍了窑洞里的伟人;曹白的《在敌后穿行》,丁玲的《警卫团生活小景》,歌颂了八路军和游击队;绿川英子的诗作《失去了的两个苹果》,号召日军士兵参加反战同盟。《七月》中还发表了一些文章,记录日军轰炸重庆的滔天罪行。

左翼文人不光活跃在民间,当时,郭沫若任国民政府军事委员会政治部第三厅厅长,后担任文化工作委员会主任,他常住在北碚兼善公寓和北温泉琴庐,组织、团结文化界人士,与田汉、洪深、陈望道、赵清阁等文化人题词写诗唱和。

在抗战时期的国统区,活跃在重庆的左翼作家群体创作出大量反映抗战爱国精神的作品,也有针砭时弊抨击腐朽黑暗现实的作品,这当中,有很大一部分是在北碚诞生的。

抗战戏剧在碚涌现

抗战时期的北碚还聚集了大批剧作家、艺术家和演出团体。剧作家如曹禺、洪深、阳翰笙、夏衍、赵太侔等,他们有的定居北碚,有的常来常往,在北碚创作了大量的戏剧作品。

△曹禺

老舍为纪念张自忠将军殉国而创作的四幕话剧《张自忠》,就是在北碚定稿付印,同时还和女作家赵清阁等一起创作了《王老虎》《桃李春风》等优秀话剧作品。著名剧作家洪深在复旦大学任教期间,创作了独幕话剧《醉梦图》《樱花晚宴》,揭露汪精卫卖国面目;阳翰笙在北温泉疗养期间,将《塞上风云》《日本间谍》改编为电影剧本,还在此酝酿了多幕话剧《草莽英雄》;夏衍也在北碚创作了《水乡吟》,歌颂浙西游击队英勇抗敌的事迹。

△1942年6月,中华剧艺社排演的话剧《屈原》在北碚公演

除了剧作家在北碚的创作活动外,演出团体也如雨后春笋般出现,从“七七事变”以后,戏剧演出就成了抗战宣传的主要工具之一。

据不完全统计,抗战时期北碚本地的剧社有22个,他们不仅在北碚活动,也巡回演出于附近各地区和重庆城,取得了一定效果。

同时,由于北碚的戏剧发展得到了嘉陵江三峡实验区署的大力支持,大后方的专业剧团也时常来到北碚巡演,活动频繁。当时北碚戏剧活动气氛之浓,正如《新民晚报》载文所说:“自中华剧艺社,青年剧社,中实剧团等,相继在碚公演,话剧风气大盛,到处可见各剧台词乘风飞来……”

记者 卫庆秋